私にとって大切なものは何か?―――自問自答してみる。

いつも安らぎと活力を与えてくれる愛すべき家族。時に厳しく叱り、時にやさしく見守りながら私を育ててくれた両親。祖父の代から受け継がれてきた会社。日々仕事に汗を流し、会社を支えてくれている社員たち。大きな夢から小さな悩みまで、楽しくも真面目に語り合える友人、良きライバル。そして生まれてから今まで、私というひとりの人間をかたちづくり、慈しんでくれた誇りあるふるさと、岩国。

では、大切なもののために、私にできることは何か?

私たちを取り巻く状況は、残念ながら明るいものとは言えません。連日のように陰湿で悲惨な事件のニュースを耳にしていると、心を痛めながらも、次第にその痛みも麻痺してしまいそうで少し怖くなります。「誰でもよかった」といって加害者は見ず知らずの人を殺す、「腹が立った」といって子が親を殺す、親が子を殺す―――このやりきれなさをどこに向ければいいのでしょうか?

行き過ぎた個人主義は、社会との関係を自分に都合のいいように解釈し、まるでひとりで生きているかのような身勝手な振る舞いをする人間をつくりました。「個性の尊重」の名のもとに教育が置き去りにされ、また、核家族化・少子高齢化によりコミュニティーの崩壊がもたらされ、その結果、「社会とは何か」「人として生きるとは、どういうことか」といった公共、道徳、哲学を考えなくなり、人との絆や縁を感じられなくなり、先人の知恵や教訓が伝承されなくなりました。さらに、技術の進歩により生活のあらゆる場面で機械化が進み、人との接触を最小限にして利便性・快適性を享受できるようになると、むしろ人と関わることが煩わしくなり、やがてコミュニケーションをうまく図れない人が増えてきました。すると、人や社会に影響を受け形成されるべき個人の規範やバックボーンは、ますます限定的で脆弱なものになってしまい、人との関係・社会との関係に不具合が生じても調整することができず、短絡的な行動をとるようになってしまいます。そして、それを補正すべき社会の機能までも低下してしまっているのが現状なのです。

食品偽装に代表される相次ぐ企業の不祥事は、社会の根幹にある相互の信頼を揺るがしました。企業の社会における使命を忘れ、自分さえ良ければいい、儲かりさえすればいいという独善に溺れたなれの果てであり、消費者・社会に及ぼす害や不利益にまで想いを巡らすことができない認識不足の表れであります。あるいは、わかっていても、自分が加害者であるという現実を直視できないのかもしれません。これは個人においても同じです。例えば、公共の場に平気でゴミを投げ捨てる人がいます。彼らには、ゴミを投げ捨てる行為が悪いことであるという道徳がない、個と公の区別がつかない、そもそも公共という概念がない、面倒くさくても所定の捨て場所までゴミを持って行く自律性がない、捨てたゴミの行く末について想像する力がない、周りの人を不快にするかもしれないという配慮ができない、地球環境を汚してしまうという視野がない、そして、社会さらに言えば地球上に暮らす一員としての自覚と責任感がないのです。

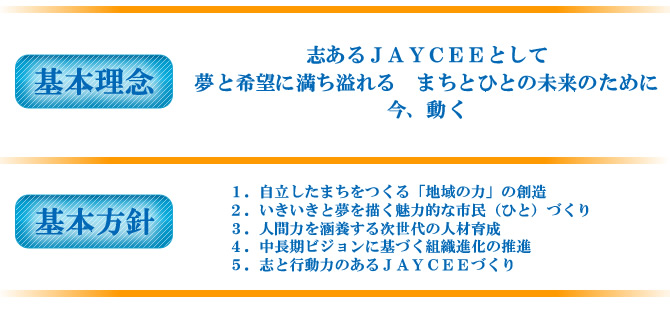

このように人の心に潤いがなく、殺伐とした時代だからでしょうか、巷には和み・癒しを求める風潮があり、思いやりの心の大切さも取沙汰されています。つまり、やさしさが今の時代に足りないということですが、私は、足りないのは強さではないかと感じます。自己を律する強さ、意志を貫く強さ、粘り強さ、忍耐強さ、自分と違うものを認める強さ、真に愛する強さ、大切なものを守る強さ、やさしさを与えられる強さ・・・。やさしさと強さは矛盾しません。強さは腕力や権力ではありません。強さは志であり、覚悟であり、情熱であります。先人が強さをもって、この国の、この地域の未来を憂い、やむにやまれぬ思いで問題に立ち向かってきたように、私たちJAYCEEはこの世界の厳しい現実と対峙し、混沌とした時代を切り拓いていかなければなりません。

何ができるというのか?そんな大仰なことなどできない―――そう思われるかもしれません。しかし、今あなたが立っている足元は、家庭、会社へ通じており、ふるさと岩国市であり、山口県であり、日本国であり、地球であります。あなたを中心に、すべてはつながっているのです。家族を想うこと、会社を想うこと、地域を想うこと、国家を想うこと、世界を想うこと、地球を想うこと、これらはすべて同じことなのです。さらに、私たちJCの志は、先輩諸氏の手によって過去から現在へ脈々と受け継がれ、志を同じくする仲間が日本全国、世界中にいるのです。「私」の志を「私たち」の志へつなげ、現在から未来へとつなげていけば、世界を変えることができると信じます。まずは、私たちJCの目的である「明るい豊かな社会の実現」を想い、JAYCEE一人ひとりが強さを身につけ、そして動くことです。すべては、中心にいる「あなた」からはじまります。

>> ページのトップへ

私たちのふるさと岩国市は、錦川の清流と緑豊かな自然の恩恵を受け、五連の名橋・錦帯橋をはじめ歴史と文化の薫るすばらしいまちです。また、2006年の広域合併により県下最大の面積を有するに至った岩国市には、たくさんの地域資源があります。「地方の時代」と言われて久しい昨今、これらの地域資源を活用し、地域の特性を活かした自立したまちづくりが求められています。米軍再編問題、民間空港再開への取り組み、愛宕山地域開発事業中止に伴う跡地問題など、岩国市は様々な問題・課題を抱えていますが、こうした中、私たちJCは、青年らしく自由な発想と行動力を発揮し、JCだからこそできるやり方で積極的にまちづくりに参画していかなくてはなりません。

現在のように、人々が多種多様な価値観を持ち、社会問題が細分化されてくると、行政サービスだけでは市民のニーズを満たすことは困難になってきています。もはや、公のためのことはすべて官(行政)がやってくれるという時代は終わり、公のためのことであっても、民でできることは民でやるという時代にすでに突入しているのです。インフラ整備や行政サービスなどのように官(行政)が担う役割と、民(市民あるいは企業)が担う役割とがあるのです。「自分の身は自分で守らないと、今の世の中、誰も助けてはくれない」と言ってしまうと、少し寂しい気がします。自助は基本でありますが、困ったときはお互い様、みんなで助け合う互助の精神が必要です。多くのNPOや市民活動団体は、資金不足・人手不足などにより運営が厳しい状況においても、地道にその活動を続けています。また、CSR(企業の社会的責任)に対する意識も徐々に芽生え、拡がりつつあります。今こそ、それらを一体としてつなぎ、行政まかせではなく、民の力によって公益を担う仕組みづくりが推進されるべきなのです。

2007年度より私たち岩国JCは、I-フェスタという事業を通じて、企業・市民連携型まちづくりを提唱しています。これを発展させ、様々な分野の様々なファクターを有機的につなぎ合わせることによって、民の力によるムーブメントを起こすことができ、延いては岩国市の活性化につながり、自立したまちをつくるための「地域の力」を創造することができるのです。そのために市民意識の変革に努めることが、人と人とのつながりが希薄な時代だからこそ重要なJCの役割であると考えます。まちづくりについて行政とも積極的に意見交換をしながら、市民と市民、市民と企業、市民と行政をつなぎ、私たちのふるさと岩国市がさらに、誇りあるまち、夢と希望の満ち溢れるまちとなるよう邁進していきます。

>> ページのトップへ

今のような先の見えない時代において、夢を描き、希望を持つことは少々難しいことなのかもしれません。ワーキングプアに象徴される格差問題が社会全体に広がり、がんばっても報われないという「諦めムード」の中、人々はますます無気力・無関心となり、享楽主義・刹那主義に流されていると感じます。しかし、どんな時代にも、夢を描き、未来に想いを馳せることで、人はあらゆる困難を乗り越えてきたと歴史が証明しています。

「夢」という言葉は、どこか淡く、はかないイメージがあり、しばしば空想的な願望・心の迷いという意味で使われますが、それは単なる妄想や現実逃避でしかありません。ところが、将来のあるべき自分と現在の自分とのギャップを自覚し、そのギャップを埋めるための努力を惜しまず、がんばるのであれば、「夢」は将来実現したい願い・理想という意味になり、両者は明らかに異なるのです。夢は目標であり、未来に対するビジョンであり、志にも通じます。夢を描くことのできる人は、強く生きる力のある人だと言えます。

これまで、私たちJCで言うところのひとづくりとは、多くの場合JAYCEEの自己研鑽のための研修を指していました。これはもちろん、まちづくりのためのひとづくりであり、私たち自身の未熟さを自覚し、まずは自分たちが社会に貢献できる人間にならなくてはいけないという責任感、使命感からくるものであって、その必要性に変わりはありません。しかし、私たちJCが高邁な理想を掲げ、本当に地域のことを想い、率先して行動していくのであれば、自己の向上を図りながら、広く市民に対してもその必要性を訴えていくことも大切なひとづくりであると考えます。現代の諸問題の多くは、ひとづくりによって解決できます。その理由は、まちをつくり、動かしているのはひとだからです。岩国市民一人ひとりが人間力溢れる強い市民となれば、私たちのふるさと岩国市は、他地域に対しても誇れる活力のあるまちに必ずなります。そのために、人が生きていく上で強さの根源となる「夢」をテーマとして、夢を描くことの大切さ、夢の実現に向けて懸命に努力することのすばらしさを感じられる事業を展開してまいります。

人は誰でも、どんな状況でも夢を描き、希望を持つことができます。夢があれば、いきいきとした状態でいることができ、時に挫折することがあったとしても、また一歩ずつ前進する力を持つことができます。なぜならば、そこに理想の未来を描くことができるからです。仮にささやかな夢であってもいいのです。お互いの夢を称え合い、励まし合うことができれば、どんなにすばらしいことでしょうか。その夢は、きっと大きな夢へと育ち、やがて世界を変えていくに違いありません。

>> ページのトップへ

今の若者・子供たちは、夢がない、あるいは個性・独創性がないとよく言われます。そのとおりだと思う反面、子供たちを責めるのは少し可哀想な気がします。「将来、何になりたいのか?」という問いについても、大人でも自身の現在の職業に就こうと決めたのはいつだったか、思い返せば子供の気持ちはわかるはずですし、昔と今とでは環境が違います。物質的な豊かさを手に入れてなお効率を求める日本の社会は、子供たちに早く将来の進路を決め、早くその準備に取り掛かるよう求めます。しかし、子供たちにはまだ十分な判断材料がないのです。「学ぶ」の語源は「まねぶ」、つまり模倣こそが学びの基本ということですが、現在の大人は子供の良い手本となれているのでしょうか?また、個性や独創性はいきなり育つものではありません。やはり、学びの土台があって、人としての根を張り、いろんな方向に茎や枝を伸ばした上で、ある日咲く花のようなものではないかと感じます。その発育を温かく見守ってやる環境を、子供たちに与えられているのでしょうか?

大人にとっての課題はそれとして、子供たちは今の時代をたくましく生き抜いていかなければなりません。物質的に豊かになり、その代償として失われた心の豊かさがクローズアップされていますが、実際に身の回りに溢れているものや当たり前のようにある環境に対して感謝しろと言っても、なかなか実感できません。それよりも現在の子供たちに欠乏していると感じられるのは、関係性だと考えます。自然との関係はもちろん、人との関係・社会との関係が希薄な子供たちには、いろいろな関係の中でコミュニケーションを図ることが一番の学びです。自分とは違う存在に出会い、認めることで、翻って自分という存在を見つめることになります。たくさんの人の存在があって、現在の自分があるということに気づきます。様々な人との交わりがサンプルとなって、正しいこと、間違っていること、自分に足りないもの、自分にできること、自分のやりたいことなどを体感していき、成功や失敗を含めた経験の蓄積が人間力を高めていくのです。完璧な人間などいないのです。100点でなくてもいいし、早く答えを出す必要もないのです。そもそも人生に模範解答などありません。一生懸命がんばった結果が、その人にとっての正解なのです。

子供たちは夢であり、希望の星であります。次世代を担う子供たちに、私たち大人がすべきことは、型にはめることでも、好き勝手にさせることでもなく、温かく見守り、導くことです。私たちJAYCEEは、子供たちに最も近い大人世代として、また、家庭・学校ではなく地域において子供たちを育む者として、その責任を認識し、将来この地域、この国、そして世界を託すことができる人材育成を目指します。

>> ページのトップへ

2008年12月、新しい公益法人制度が施行されました。これにより、私たちJCのような従来の社団法人は、2013年11月30日までに一般社団法人か公益社団法人のどちらに移行するかを決め、申請しなければなりません。今般の制度改革は、実体のない公益法人や、主務官庁との癒着・天下りなどの不祥事を規制するために、行政改革の一環として行われたものであり、そのため厳しいハードルも設定されています。しかし一方で、市民のニーズが多様化し行政にも限界が生じている中、行政・企業に続く「第三のセクター」が果たしうる役割に期待されているという側面もあるのです。

本年度、私たち岩国JCは創立54周年を迎えます。JCの存在意義は、「明るい豊かな社会」を実現するためにJC三信条のもと率先して行動する青年の団体であることです。創立以来、時代が変遷しても決して変わることのない意義を、今一度見つめ直す時期に来ているのです。この制度改革を好機と捉え、「私たちは何のためにJC運動をしているのか?」「社会におけるJCの役割とは何か?」について改めて真剣に考え、中長期的なビジョンをもって組織進化を図らなくてはなりません。そのためには、自己を成長させるためにまちづくりをするのではなく、まちづくりをするために自己を成長させるのだという、私たちJAYCEEの意識改革も必要かもしれません。JC運動に真剣に取り組むからこそ、結果として得るものがあり、人間力が向上し、まちに良い影響を与えていく、そんな循環が生まれるのです。

地域のリーダーを標榜し、地域に必要とされる団体として今後もあり続けるには、先輩諸氏が築いてこられた歴史を継承しつつ、さらに未来志向の運動を展開していかなければなりません。昨年度、「岩国JCはいかに組織進化すべきか?」について議論を重ね、会員間で一定の意識を共有することができました。2009年度は、具体的な課題の解決方法をひとつひとつクリアにし、LOMにとって最善の方針決定をいたします。いずれの道を選択するにしても、大切なのは志であり、勇気を持って決断し、進化することです。

>> ページのトップへ

JCに入会した動機やJC活動を続けるモチベーションは、それぞれにあると思います。人脈をつくりたい、会社経営に役立つことを学びたい、地域のために何かしたい、自己を高めたい。どれも私たちにとって必要なことです。しかし、これらを手っ取り早く自分のものにしようとしても、できません。近道はないのです。私たちJAYCEEは、発展途上の青年であることを自覚しつつ、こつこつと、ひたむきに突き進んでいくしかないのです。そして、最終的にはJCの目的である「明るい豊かな社会」を実現するために、志を立て、それを成し遂げられる人間へと成長していくのです。「あなたを中心としてつながる世界で、何ができるのか?」―――滅私奉公とまで言わずとも、あなたの大切なものを守るために何ができるかということです。その覚悟があるかということです。

「青年よ、大志を抱け!」というのは、札幌農学校教頭であったクラーク博士が残した有名な言葉ですが、これには続きがあります。「それは金銭に対してでも、自己の利益に対してでもなく、また世の人間が名声と呼ぶあのむなしいものに対してでもない。人間が人間として備えていなければならぬ、あらゆることを成し遂げるために大志を抱け」―――つまり、ひとりの人間として、あるべき姿を模索し、追求し、志すべきであるということです。私はこの後に、こう続けたいと思います。「そして、行動せよ!」

>> ページのトップへ

私たちは得てして上手くやろうとして、なかなか行動に移せないことがあります。しかし、いくら立派なことを考えていても、行動が伴わなければ何も起こりません。100%準備を整えてからでなくても、その時、その瞬間にできる100%のことをすればいいのです。それが、青年らしく臆することなく行動するということです。いきなり世界を一変させるような大革命を起こせるはずもなく、要は日々の些細な行動にどれだけ本気になれるかです。

カオス理論のひとつに「バタフライ効果」と呼ばれるものがあります。一匹の蝶の羽ばたきが、遠く離れた地球の裏側で嵐を引き起こすというのです。これはもちろん詩的表現であり、「初期値のわずかな差が、時間の経過とともに拡大し、最終的な結果に大きな影響を与える」という説に由来しますが、JC運動にも通じるのではないかと感じます。私たちJAYCEEの羽ばたきが、はじめは微かに空気を振動させ、小さくとも風を起こし、やがて世界を動かしていくのです。

青年よ!

今こそ、志を立て、動く時。

我等が、志を立て、動く時、何かが変わる。

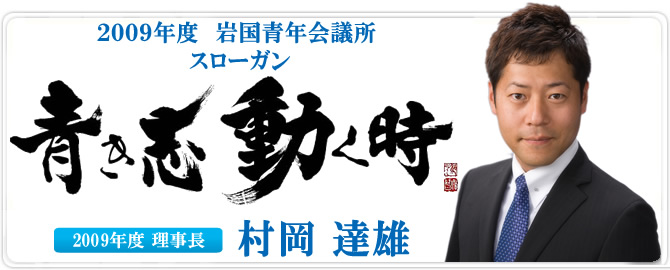

2009年度 社団法人岩国青年会議所 理事長を務めさせていただくにあたり、あの戦後の荒廃の中、立ち上がった先人の英知・勇気・情熱に敬意を表し、先輩諸氏が常に時代を先駆け、培われた54年の歴史と伝統に感謝し、不退転の決意で臨むことを誓います。

>> ページのトップへ